3月が忙しすぎて長らく燃え尽きてました、こんにちは藤咲です。

ひと月ほど前になりますが、簿記3級の受験をしてきました。今回は結果を踏まえた振り返り回です。

▼受験までのあらすじはコチラ

それで結果はどうだったんにゃ

タイトルですでにお察しの方もおられるかと……

──結論から申し上げます。

残念ながら藤咲は、合格まで4点足らずで落ちてしまいました……!

「いや受かった人の体験談を読みたいんだって」と思った方、ブラウザバックはちょっと待ってください!

普通は受かった時に

・こんな勉強の仕方をしました!

・期間はこのくらいかけました!

・これであなたも合格できるよ!

って話をするのが一般的ですよね。

なんなら藤咲もそのつもりでいました。

でも皆さん。

失敗をしないために先に失敗した人の事例から学ぶ……って、大事だと思いません?(笑顔)

そんな訳で、不合格でいったいどんな記事を書くのか?と言いますと

・そもそも簿記とは何か、難しいのか解説

・勉強が不十分だったと感じた点

・それを踏まえた対策案

・知識完全ゼロから始めても6割とれる「むしろすごい」教科書の紹介

このようなラインナップで、これから受験を考えている方に「つまづき例」を参考にしてもらえたらと思っています。

同時に、これで諦めず再受験するぞ!!という決意表明も兼ねてる感じですね。

屍を越えてゆく用意は出来てますか?

では順番に見ていきましょう!

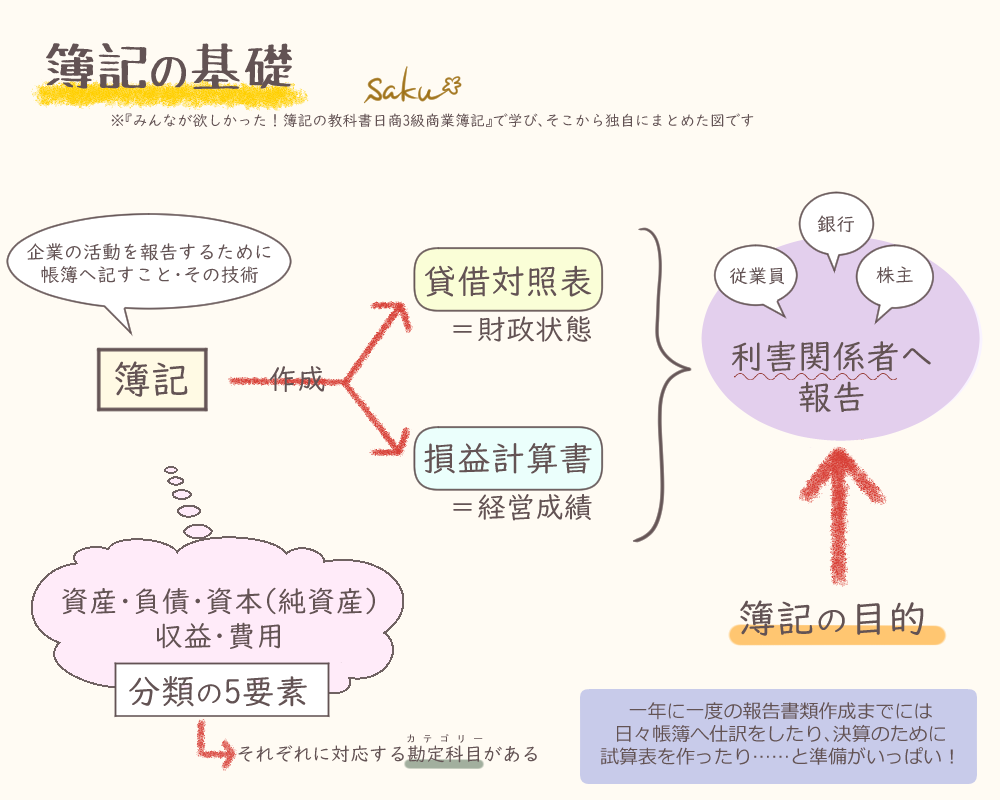

簿記とはいったいなんなのか?

基礎と流れをイラストでチェック

「そもそも、どういうものなの?」

「受けてみたいけど難しそう……」

そんなあなたにお届けしたい、ごくシンプルにまとめた“簿記の基礎”がコチラ。

簿記の目的は、業績・経営状況を株主や銀行、従業員といった“利害関係者”へ報告すること。

報告するために作成するのが「貸借対照表」と「損益計算書」です。

その2つを作成するために帳簿をつける技術が「簿記」なのです。帳簿に記す、と書く通りですね。

学んで損はない、仕事以外の使い道

日商簿記は立派に履歴書へ並べられる資格。

でも自分は経理目指してないし、事務じゃないし……そう思われるかもしれません。

けれど案外……知ってて損はない!

会社を“読む”力を活かそう

株式投資をしたいけど、どこがいいかな?

転職を考えてる企業、ちゃんと儲かってるかな?

そういう時はネットで評判を調べてみたり、HPをチェックしてみたりしますよね。

でも耳ざわりのよいフレーズばかりでよくわからない……なんてことも。

対して貸借対照表と損益計算書では誤魔化しがききません。利益や負債がすべて明らかになります。

その会社を知りたいと思った時、数字から会社を読み解くことで判断の参考に出来るのです。

確定申告にも大いに役立った知識

藤咲は確定申告に有料サービスを使用しまして、貸借対照表も損益計算書も自動作成に頼ったので自分では作っていません。

とはいえ、作成の材料はすべて自身で入力したもの。

どれだけ「簡単に確定申告ができる!」とうたわれているサービスでも、本気で何も知らなかったら倍以上時間がかかった自信があります。

確定申告はたいへん簡単になった、今はとても楽ちん。そんな声もよく聞きますけども。

そうは言っても、大変だった時代を体験していない・簿記のボの字も知らない人にとっては結局難しいのが確定申告。

知らないより、知ってた方が入力がスムーズです。絶対に。

これは本当にしみじみと感じました。

受けたのはネット試験、メリットとデメリット

結果の速さが最大のメリット

ネット試験は2021年度より新設されました。

各地にあるテストセンターが定める日程表の中で予約をとり、試験終了後は自動採点で即座に結果がわかる優れもの。

会場ではPCを使い、受験者ごとに異なるランダム問題が出題されます。

従来通りの統一試験(筆記試験)では試験日が6月・11月・2月の年3回、合格発表までに二週間~一ヶ月かかることを考えると、より自由度が高くスピード感がありますね。

入力もプルダウン式で手早く出来ますし、回答の変更も簡単。PC操作に慣れている人には特にオススメです。

デメリットを挙げるなら書きこめないこと(計算用紙はある)、そして……

さすがにネット試験でも、回答を導き出すための白紙を与えられます。頭の中だけでは到底解けませんからね、あんなん。

ただこれまで勉強する過程でノートを作り、メモを書き込み、常に手書きでやってきたので……

問題文自体に書き込みが出来ない、問題文と計算用紙に物理的な距離がある(視線の行き来が遠い)、そういった点はやりにくさも感じました。

対策としては、ネット試験対応の模擬試験を何度も体験しておくことです。

これは後述もします。

しかし対策できないこともあります……。

それはPC独自の問題。システムエラー。

何を隠そう藤咲も試験当日、アップデートによる悪影響で問題が回答不可になるエラーに見舞われました。半泣きでした。

試験管さんが一時間近くかけて対応してくださり、無事受験は出来ましたが……こればっかりは当日なってみないとわからない運のようなもの。

ネット試験を選ぶ際はこの可能性を把握しておくことが必要になります。心が折れそうになるから。

メリット・デメリットのまとめ

メリット

・即時結果が出る!

・プルダウンで回答が楽!

→PCに慣れてる人には特にオススメ

デメリット

・画面と計算用紙の距離がネック

・システムエラーが起こる可能性あり

→PCによる回答自体に慣れておく必要

すぐに結果が出るのは本当にいいですよ!

一ヶ月待って落ちてたらもっと落ち込むので……(そっち)

まだすぐにわかって良かったです……実体験が強い。

足りなかったのは余裕のある進行と試験練習

毎日でも毎週でもなかった、勉強時間には反省しかない

一つ目の反省は固定の勉強時間を確保しなかったことです。

実際に勉強を始めたのは、教科書を買って半年以上が経った11月半ばでした。

そもそも腰が重すぎたな……。

Wワークと家事の合間に挟み込むのは少し難しくて、それでも本気でやるならもっと時間をとれただろうと正直自覚しています。

なぜかって

最初は朝の始業前にやろう!と思うも、起きるのが遅くなったり他のことに手をとられたりで断念。

次に仕事終わりにやろう!と思うも、記事やイラスト制作、日によっては休憩を優先して夜になることが続き実現ならず。

かつての資格勉強のように土日にやろう!と思うも、出掛けるか家事するか、あとは家族もいる部屋で勉強するのは難易度が高く実践度は低い状態。

この繰り返しで12月からほぼ進まず、さすがにこれじゃまずいからリミットを決めようと先に受験日を決めたのが1月の末頃でした。

そこからはさすがに平日もちょこちょこ進めるようになり、それでも毎日は出来なくて、勉強期間は凝縮すると1ヵ月あるかどうかだった気がします。

決して、決して舐めてたわけではないんです……。ただもっと危機感を持って取り組むべきだったという反省は大いにあります……。

皆さんにお伝えしたいのは「隙間時間にやろう」だけだと破綻しがちだということ。

せめて週一回でも、固定の勉強時間を決めて習慣化しましょう。それをしきれなかった藤咲の敗北が説得力を増しています。

ネット試験は特に模擬試験慣れが要ると実感

二つ目の反省は試験慣れ出来てなかったこと。

教科書と同シリーズで買い求めた問題集には確かに模擬試験が複数回用意されていました。

それはとても助かりましたし、なんなら二周くらい解きました。……二周目だと一部回答を覚えてしまっていて点数があがるのでオススメしません。実話です。

実際に受けに行ってPCに表示される試験問題を眺めながらジワジワと感じていたのは──

あ、自分、絶対この感じ慣れてない。

なぜか本番にならないとそれに気づかなかったことです。

確かに問題集の付録にはネット版の模擬試験もありました。でも一回分なんですよね。どうしても慣れの点では不足していました。

(筆記の模擬試験は3回分ついてました!!)

もちろん、藤咲の不安症な性格も作用していないとは言い切れませんが、慣れていて損があるものでなし。

問題集自体は教科書の同シリーズだけあってとても使い勝手が良かったので、ネット試験を受ける場合は追加の手段を考えるのがいいかもしれません。

「動画が肌に合わない」あなたに勧めたい、知識ゼロにも優しい教科書

『みんなが欲しかった!簿記の教科書 日商3級商業簿記』+α

落ちたんならネガキャンにならないかって?

とんでもありません!(カッ

むしろですよ、数字も数学も苦手の知識完全ゼロ、興味というより必要に駆られて学ぶことになった藤咲でも──

この教科書と、同シリーズの問題集の二冊だけで66点とれるまでは成長できたのです。

ほぼ合格点(=70点)ですよ、ほぼ。

実はこれ、すごいことだと思うんですよね。

なんだかんだ「教科書での独学だけではちょっとしんどい」と囁かれている簿記の試験。

商業系の学校に通っていないなら尚更です。

(藤咲はゴッリゴリの文系大出身)

でも教室へは通えないし、講師による授業動画も見てみたけどイマイチ肌にあわないし、性格的にも本で学ぶ方があってるし……。

そこで実際に中身を見て、これならわかりやすそう、まずはこれで勉強してみよう。

そう思ったのが『みんなが欲しかった!簿記の教科書』でした。

■PR

■PR

記事執筆時点では電子版と書籍版とを選んで購入出来るようになっているみたいです。

お間違いないようお気を付けください!

(藤咲が買った時より版が進んでいる、だと……)

本屋さんで他にもいくつか見比べてみたのですが、図解やイラストをほどよく配置して本当に見やすかったです。

教科書はフルカラーでありながら、まったく色がうるさくないのもポイントが高いですね。

個人の好みももちろんあると思いますが、ぜひ候補にして頂きたい一冊でした!

ゼロ→66は絶対この教科書&問題集のお陰。

藤咲が購入した2024年時点で「19年連続売上№1」でしたしね、19年は凄すぎます。

そして今回の不合格を受け、体験から追加することにした教材がコチラ。

■PR

先に購入していた二冊とは違うシリーズになりますが、同じ点もあるんです。

出版社がTAC出版であることと、滝澤ななみさん監修ということ。

監修者が同じであれば作成の方向性も近いですし、何よりこちらは本試験に慣れることを重視した一冊です。

追加教材としてまさに求めていたもの。

コチラの本はこれから使用していくことにはなりますが、参考までにご紹介しておきます。

まとめ

涙の不合格を体験し、失意の中でなかなか記事を書けずにいた藤咲でした。

それでも、この敗北と経験、そして現状の実力を築いた手段はきっと誰かの参考になるはず。

その想いで書き上げた記事です。

これから受験を考えている人。

今ちょうど頑張っている人。

そんなあなたの力になれるよう祈りつつ、藤咲もまた頑張りたいと思います。

ではでは。

藤咲でした。

いいねを押してもらえたり、X(Twitter)等で記事の共有をしてもらえたりすると大変励みになります!

コメントしてみませんか?